»Ein Krieg spielt sich immer so ab,

als wäre die Menschheit

auf den Begriff der Gerechtigkeit

noch überhaupt nie gekommen.«

»Nichts fürchtet der Mensch mehr als die Berührung durch Unbekanntes.«

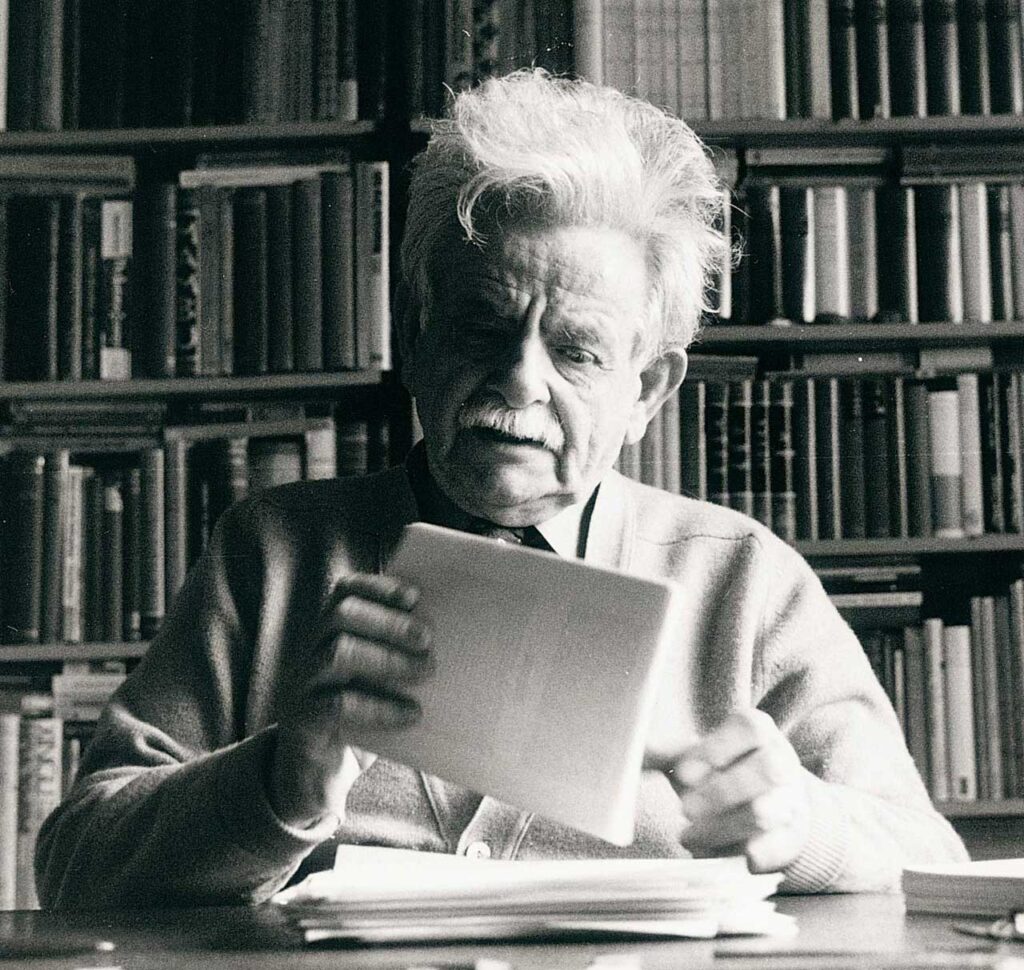

»Mein ganzes Leben ist nichts als ein verzweifelter Versuch, die Arbeitsteilung aufzuheben und alles selbst zu bedenken, damit es sich in einem Kopf zusammenfindet und darüber wieder eins wird.«

Mittwoch, 11. März 2026

Adoleszenz in Frankfurt

Wolfram Koch liest Texte von Elias Canetti Kristian Wachinger stellt die Zürcher Ausgabe vorMittwoch, 25. März 2026

Elias Canetti für die Gegenwart

Gespräch: Sven Hanuschek, Heide Helwig

Lesung: Katharina Lorenz

Moderation: Kerstin PutzDonnerstag, 9. April 2026

Heide Helwig spricht über Elias Canetti